2025年7月1日,中山大学外国语学院副教授吴蔚琳在会稽山佛学高等研究院大般若堂进行讲座,主题为“文本、图像与仪式:印度梵文工巧明论的多维度研究”,副院长道悟法师主持,听众为会稽山佛学高等研究院全体师生。

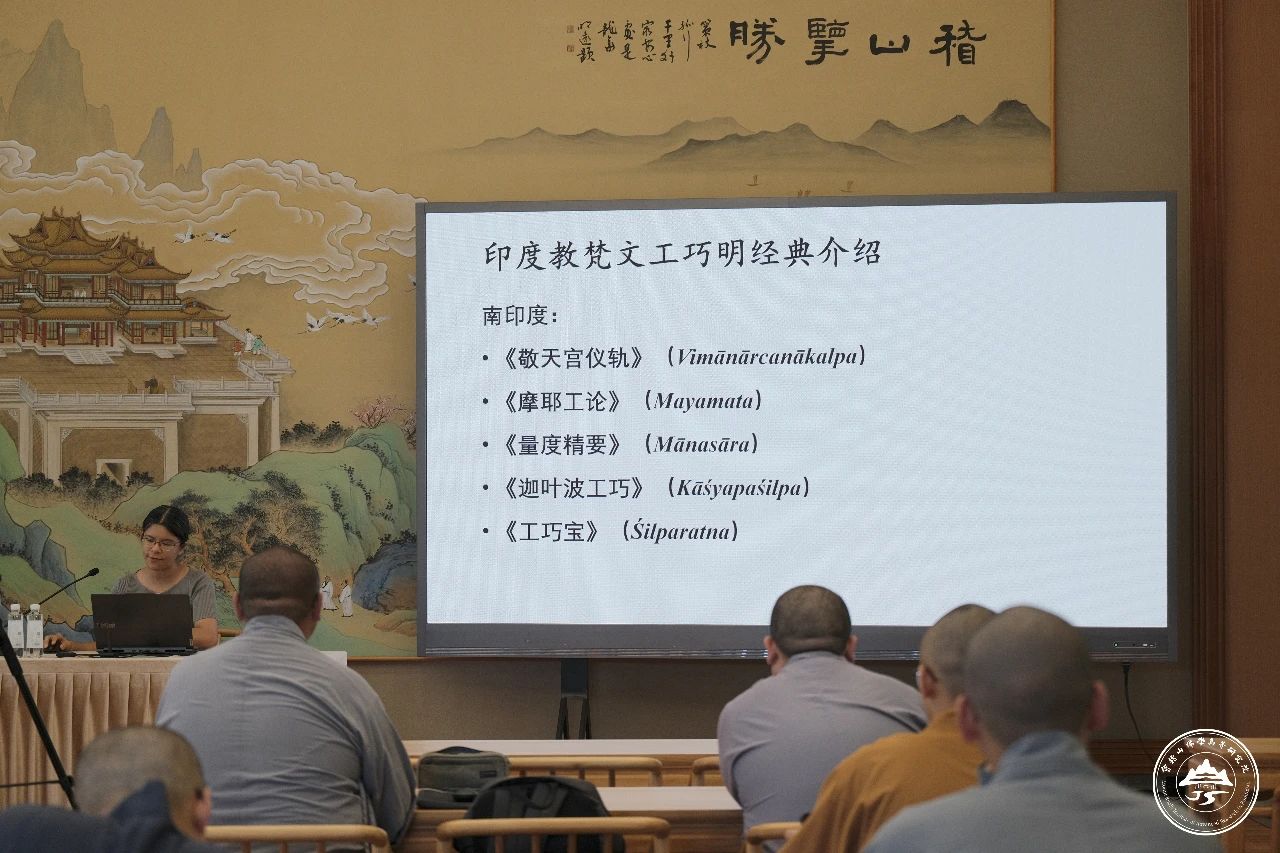

吴老师首先介绍了作为古印度传统五明学之一的工巧明的含义,然后分别指出印度的佛教梵文与印度教梵文工巧明经典范围;随后,吴老师便以《文殊师利说画业论》(下简称《画业论》)为中心,结合以上多种梵文工巧明经典对《画业论》的写本情况和文本编排、安置宝物仪轨、造像泥塑技法考辨、造像开眼仪式、文本性质与年代问题共五方面展开介绍。

关于《画业论》的写本情况和文本编排,吴老师指出它是目前极少数在斯里兰卡发现的大乘佛教梵文工巧佛典,也是目前所见的梵文、巴利文、汉文佛典中介绍造像工序、工艺、量度和仪式最全面的经典,其中前三品是《文殊师利说宅地明论》的内容,讲述建造佛教寺院建筑如何选址、寺院的种类特征、支提的特征等,而《画业论》是第4至17品,讲解佛教造像的步骤流程。

安置宝物仪轨见于《画业论》的第八品,是佛教造像仪轨中的一项重要内容,是加持造像基座的仪式,也是较早出现的献祭仪式之一,但最初并非佛教仪式,而是古老的婆罗门教(印度教)仪式,在毗湿奴派和湿婆派经典中均有记载。

《画业论》的造像泥塑技法考辨见于第9、10、11、12、16品。《画业论》记载,在造出木质像骨后要依次进行八粘胶的调制与涂抹、安装脉线、覆上黏土(即造像的“肉”)、造像“肉”上涂抹油膏、涂完石膏后给造像覆上白布、涂抹色彩六个步骤。吴老师通过比较印度教工巧明论《迦叶波工巧》《工巧宝》《敬天宫仪轨》这三个文本,对《画业论》记载的泥塑技法进行详细考证和分析。通过文本比较可以发现,按照印度教造像工巧传统,造像的每道工序都反映出人的生命元素,泥塑技法是一个高度拟人化的过程。这在《广林奥义书》中把人体的七大元素依次比作是大树的不同部位有相似之处。从造像泥塑技法的篇章结构和内容来看,《画业论》是一部融合印度教经典而择其精要编辑而成的佛典,充分反映出《画业论》所代表的佛教工巧明深受南印度印度教工巧传统的影响。

《画业论》的造像开眼仪式位于最后一章第17品。吴老师以印度教湿婆派的《摩耶工论》、《量度精要》与印度教毗湿奴派《敬天宫仪轨》、《吠佉那萨阿笈摩》作为用于比较研究的文本。在开眼仪式的文本比较中,《画业论》以金针开眼并通过镜像完成的记载,不同于其余四种文本。就开眼环节的流程和仪式而言,印度教造像传统与《画业论》所代表的大乘密教都采用了早期仪式的基本元素,并根据不同的需要加以调整,也很有可能是《画业论》模仿了印度教造像传统。

在点眼这一环节中运用镜子确实是当今斯里兰卡佛教造像开眼仪式的操作,在A.K.Coomaraswamy和贡布里希(Richard Gombrich)的田野调研记录中均有提及,吴老师于2023年4—5月追踪的康提玛纳岩寺的新佛像开眼仪式中也存在运用镜子的操作,而现在汉传佛教中的开光仪式中也有使用镜子的情况。

在《画业论》的文本性质与年代问题上,吴老师发现《画业论》梵文原本书写简略,缺乏主要的谓语动词,并且以具体的释读例证说明《画业论》文本多处语义模糊。比如,《画业论》所叙述的三大主脉与七条脉络的关系很不清晰,也没有说明在造像上应该粘上多少条脉线来代表人体主要的脉络。因此,她认为《画业论》是纲要性文本,专门给经验丰富的工巧师所用,不是入门学习造像技艺的实用手册。《画业论》融合了佛教与南印度印度教造像工巧学说,就泥塑技法和造像开眼仪式而言,《画业论》相关内容比印度教工巧明论《敬天宫仪轨》、《迦叶波工巧》和《工巧宝》等都要简略,但基本的要素和工序是相同的。这意味着《画业论》的形成年代不会早于《迦叶波工巧》,可推测出至在12世纪左右或以后在南印度或斯里兰卡形成,最晚不晚于16世纪。

随后道悟法师进行总结。吴老师在讲座过程中与听众互动,并且有丰富的田野调查资料作为讲座论据支撑。讲座到此圆满结束。

撰稿:常舟

修改:刘素香

审核:吴蔚琳

摄影:洞清

浙公网安备33060302001427号

浙公网安备33060302001427号