总 序

盖闻一音宣法,随类生信;三乘阐教,迷情自识。然喻月一指,宜有隐显,见悟真如,亦资象教。昔者法王道开,建智慧之舟梯;伽蓝启立,发信根之枝干。是以菩提长者,竞献舍卫之园;大梵轮王,争辟物像之境。其后善逝诲迹,舍利爱分,甫覃八国,周遍十方。如来去其渐远,象设由是郁兴。所以缔石布金,巍巍配山川而遍满;凿山雕窟,奕奕与天地而争工;是知慈容下映,为众生解瞻仰之因;材朴重雕,实黎人启慧心之地。然年代日远,法教衰替。陵迁谷变,宝塔共榛灌而邱墟;烟沈水绝,灵台与风云而块莽。自那烂陀衰,超岩灰灭,天竺教迹,焚灭无闻。可叹祇园故址,下听雷𩃀;鹿野余基,俛临风雨。五天能仁之传,失者久矣!

泊近代以降,梵迹日出而学术日新。于是乾陀重见法王之典;天竺复耀佛宫之照。繇是寰宇之间,学者接踵、论者如云。则知觉道深妙,其大矣哉!

石窟寺之目,古典无之。名虽创于今,义实取诸古。盖古德立义,爱有多名。或名道场,即无生廷也。或名为寺,即公廷也。或名净住舍,或名法同舍。或名出世间舍,或名精舍。或名清净无极园,或名金刚净刹。或名寂灭道场,或名远离恶处。或名招提,或谓兰若。并因事立义,于古有征。是知石窟寺之为名,亦得其宜。

石窟寺之学,自英人以还,迄于今日,世之治东方学者,概有此部。论撰则初沿考古之体,续入印度学之流。于今风气循环,覃研此部,转成学术之要的,比类寻考,各有成编,东西学者莫不以心得出之。始则诠释其图文,后则论讨其流派,措议以僧俗之史,叙列于文明之间。其品鉴非不精妙,然去古日远,胜途弥长,复以茫茫沙碛,览挹不易周详,浩浩鲸波,经纬难乎铨贯。循像以探,多杂局外之语;推原以参,难免隔阂之文。虽多便检之书,然大纲要领,观者茫然。复以印度石窟,虽曰徽外,亦关国史。隋唐艺术,莫不有所取受,西域诸国,每多化其遗芬。含商咀徵,沾溉至今。然吾国学者问涂于此,不多觏也。有之,则自奉天宿先生白、临清季先生希逋始,继臻此道者,皆戛戛独造之士。

观夫印度石窟,绵历久远,纷纭千载,莫有铨贯,岁月逾迈,本源将没,编者患之,遂倡是编之作,以昭示乎学林。然文献未集,则咨访不易为功。八例求书,非通达古今不能作;五事证经,非心知其意不能思。是以著述之作,尤贵去取。编书则欲其通贯,读书则愿其分析。今有四川大学李翎教授,殚精于美术考古之学,著述宏富,致思精深,所论足以振发学者。遍历五竺,一一诣其旧迹,乃于印度诸石窟,爱取八处,绵亘千载(起前三世纪至公元八世纪),分门别类,裁而刊之。冀由铭文、图形、塔庙、石刻之通观而达于当日之实,由当日之实而推于历史之情,由历史之情而通于文明之初意。其间迹象所由,实学者所当长深思也!

於戏!大教东流,激发禹域,能仁以八万四千之旨,继传正法于中国。其间大士云出,驰三车以济有结;法门广辟,阐四慧以显无生,于今二千载矣。昔晋平阳沙门法显,唐慈恩大师玄奘,越万岭而投身,度千江而忘我,冀使教崇宇内,芳传后叶。今复善士接踵,继扬古德之鸿烈。咸起大心,阐扬懿美;助以斯编,布之学者。岂特吾国人之光?斯亦诚环球学古者之所深幸!

余语乏清英,不敢以俗之谀媚之辞叙,略陈编者之意,谨为来者告焉。

湛如谨识于京华燕园

时甲辰应钟之月

前 言

李翎

中国佛教的源头是印度,中国僧人修行场所的建制也模仿了印度的石窟寺。佛教中国化是铁的事实,但是哪里中国化了?为什么中国化?潮源是最直接的办法,通过溯源才有可能找到变化的节点,解开变化的原因,这是本套图书编辑的初衷。

自2016年底起,笔者开始访问、踏察印度古代佛教遗迹,并尝试与当地学者沟通,做了大量的田野工作。在这些接触与调查过程中,笔者发现中国学者有时存在一些常识上的误解和基础材料的缺环,而常识和基础知识是支撑我们进行深人研究的根基。比如:什么是支提,什么是塔,支提窟、僧房窟的概念与使用,舍利的纳藏,洞窟开凿与王朝、商道之间的关系,以及当巽伽王朝于公元前2世纪“迫害”佛教、令佛教中心向西北转移的同时,中南部印度的萨特瓦哈纳政权正以极大的热情赞助佛教,且这种热情持续了至少三百年。不仅如此,巽伽王公贵族赞助佛教的事情也记录在如桑奇大塔和巴如特塔上。我们需要通过了解印度早期石窟的建造和变化,来重新思考中国佛教以及中国石窟寺的营建与样式演变。

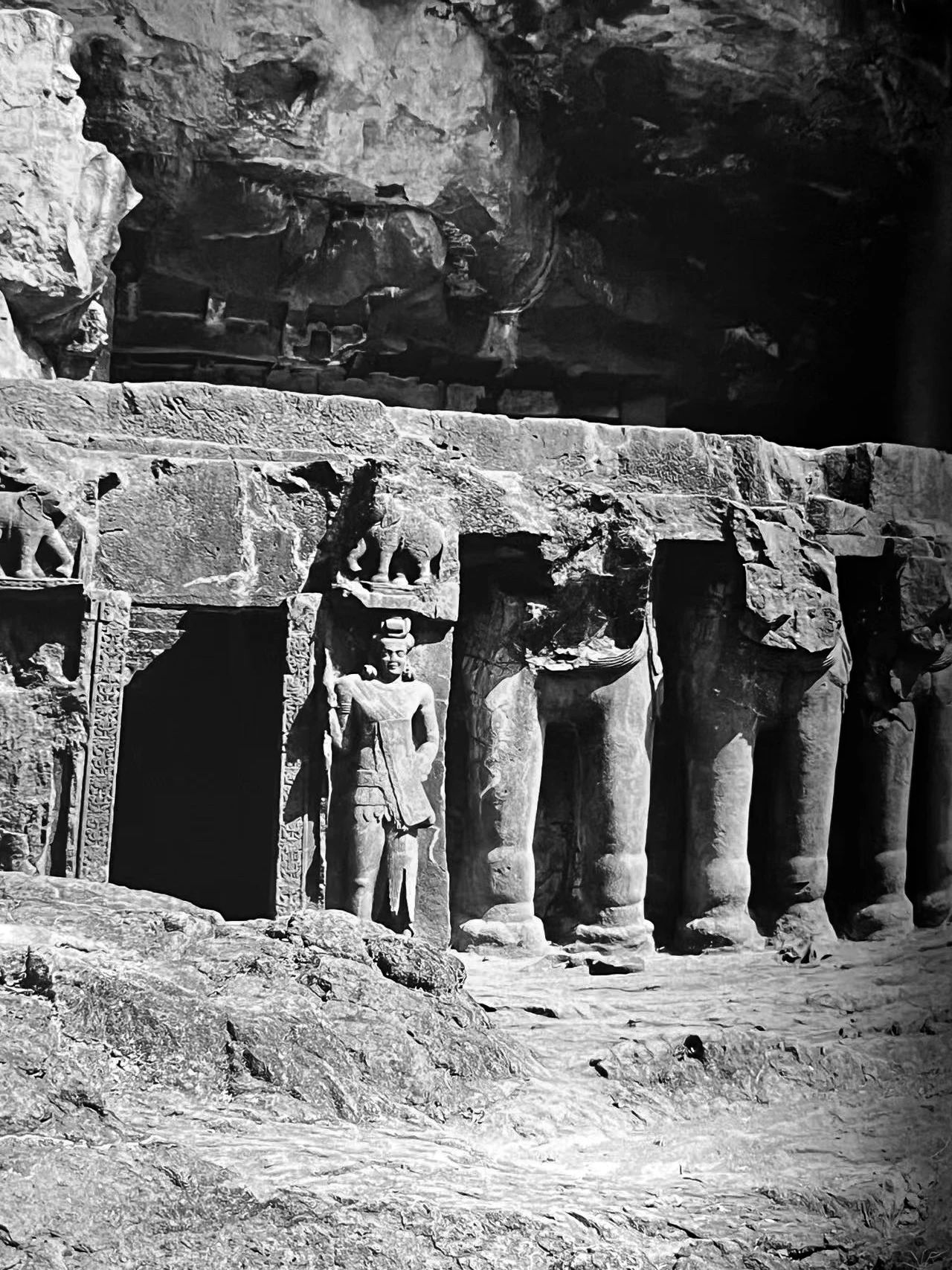

早期僧人的生活方式是云游和行乞,以“树”为寺的生活,并不需要固定空间。石窟寺的产生,缘于僧人的定居和组织性僧团的出现。佛陀制定了“雨安居”(Vassavasa)律条之后,三个月的雨季安居生活决定了僧人对固定居所的需求,僧人最初安居的地方就是洞窟(Lena)。洞窟可以分成两种或者两个阶段:天然洞穴和人工洞窟。开始时,僧人选择天然洞穴居住,但是三个月的时间并不短,天然洞穴常有不便之处。于是,人工洞窟产生,即“依山起立精舍”。山中起立精舍需要广大信众的布施。信众对僧团的供养,早期主要从僧人“摒除外缘”、专心修行的角度考虑,为僧人提供“饮食、衣服、卧具和汤药”(即“供养四事”),后期布施物越来越多,包括村庄、田产以及钱财,玄奘描述那烂陀寺的情况如“国王钦重,舍百余邑……邑二百户”(《大慈恩寺三藏法师传》卷三),在公元前后已经发生,所以,石窟寺的建造是从简单的“僧坊(房)”,发展为配套设施逐渐完善、装饰日趋奢华的石窟寺建筑群。

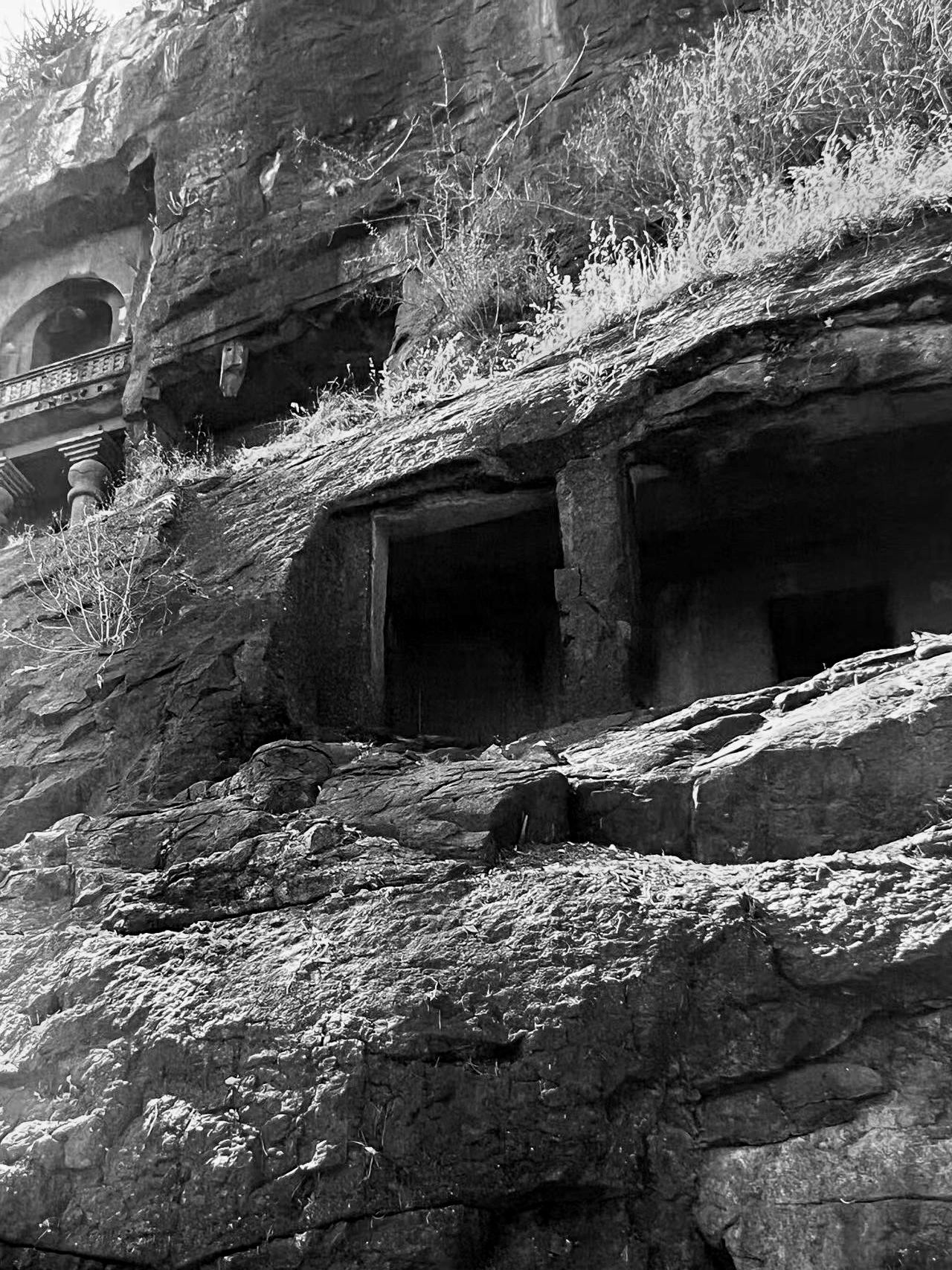

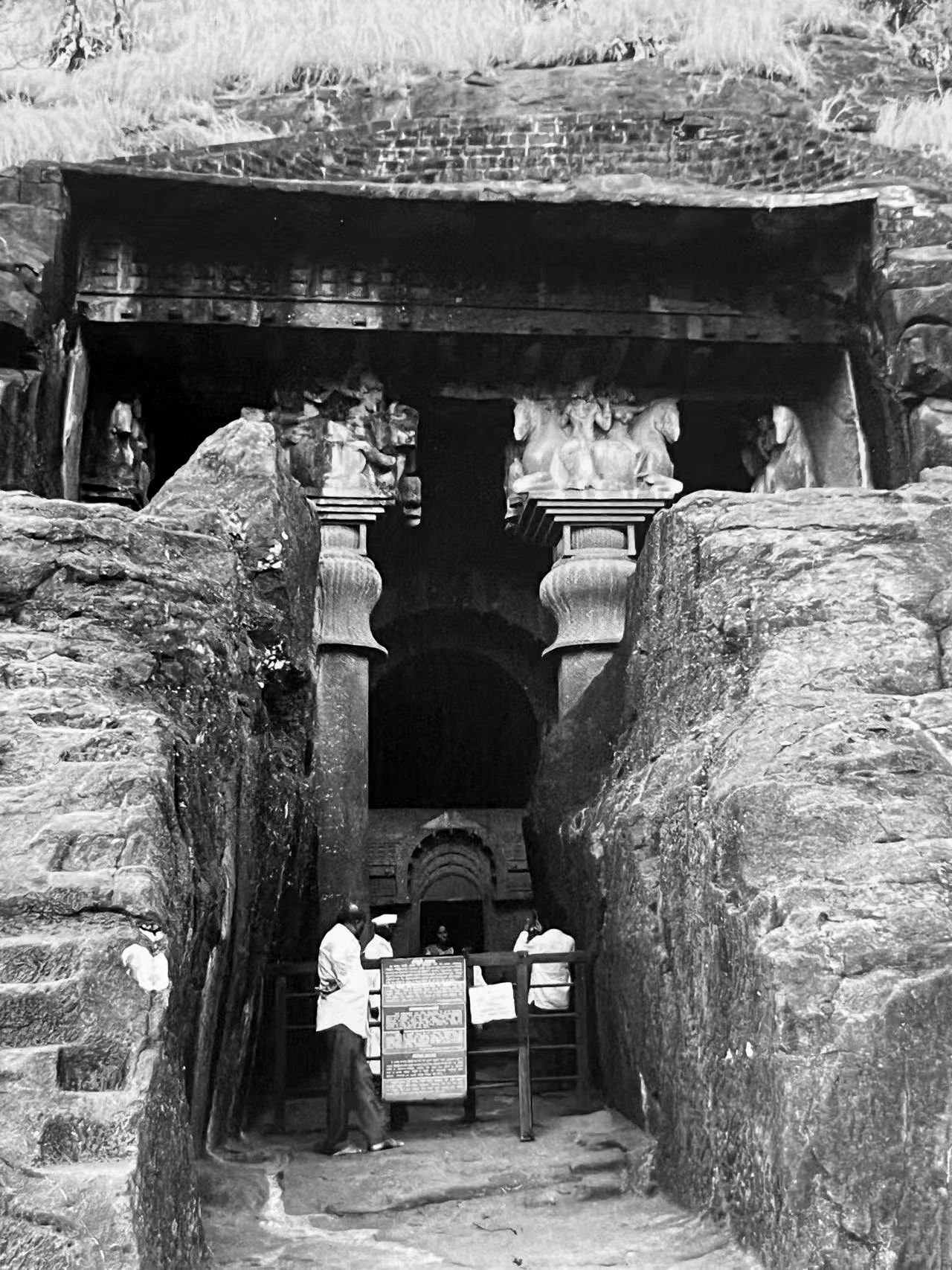

考古证实,第一个人工石窟可能是阿育王为僧人修建的苏达玛石窟,时间在公元前3世纪。之后,组合性的多功能“石窟寺”逐渐出现。通过调查可知,早期洞窟开凿的大致过程是:1.选址。人工石窟多选址于风景秀丽、距中心城市不远、有水源的商道上。2.试掘。位置选好之后,工匠往往在一处岩体上尝试性开凿一两个洞窟,放置一年左右,这期间观察岩体是否稳固、雨季时的滲水情况等,如果没有问题,才开始石窟寺的整体设计,包括洞窟组合与走向。3.营建核心洞窟。石窟寺首先开凿的是供僧人安居的庇护所,即僧房窟,这正是佛教“石窟”的本意。但当“石窟寺”(石窟组合)形成后,其核心建筑往往是礼拜用的支提窟,有时主体僧房窟与礼拜支提窟同时设计并营建。调查也发现,有的小规模石窟寺没有专门的支提窟,只有僧人的“庇护所”,即僧房窟,而用于宗教生活的支提有时会建在僧房窟内。主体僧房窟和支提窟空间通常较大,即使没有装饰性雕刻,洞窟的壁面也会经过仔细处理,比如抛光或抹灰泥。4.排水系统。排水系统是印度石窟寺建造中非常重要的一环,由于印度有明显的雨季,僧人的安居正是为了躲避季风暴雨,这就要求洞窟有较好的排水系统,以保证在三个月的连绵阴雨中,洞窟可以保持相对干燥的生活环境。

目前发现最早的有纪年的人工洞窟为罗摩舍仙人窟(LomaSRsi),该窟坐落于比哈尔邦巴拉巴尔的龙树山上。因为其中有珍贵的题记,由此可知这个洞窟阿育王时代(或认为是阿育王孙子时代)开凿的。这个洞窟虽然在窟楣上雕刻着佛教主题的大象与塔图,但是窟内题记显示,它是为“阿什斐迦派(Ajivika)僧人所建”,阿什斐迦可能是一个独立学派,所以现存最早的人工洞窟似乎并不能说是佛教石窟。可以确定为佛教洞窟的最早案例是巴迦和朱那石窟,它们没有明确的纪年,但是通过洞窟形制,印度学者通常将之定为公元前3世纪中或公元前2世纪初开凿。

关于视觉佛教的时代背景,中国学者熟悉的是贵霜王朝。在讨论中国佛教或中国视觉佛教受印度影响时,往往会提到贵箱。但是贵箱政权主要辖区在印度西北,包括现在的阿富汗、巴基斯坦等地,同时贵霜又是一个外来民族,其势力范围没有延伸到广大的印度中、南部,特别是石窟寺分布的主要地区—德干西部。贵霜治下的犍陀罗视觉佛教对中国的影响也主要体现在新疆地区,延伸可及河西。所以,讨论中原视觉佛教,甚至包括云冈石窟,还需关注印度内陆及其东、西沿海的佛教遗迹。

印度西海岸,沿希高止山脉大约分布有超过一千二百处石窟群。这些石窟寺的开凿与经营情况如何、由什么王权支持、分属什么学派等,都是需要.......

本书出版获稽山书院资助

山因人而名、人缘书而智。

浙公网安备33060302001427号

浙公网安备33060302001427号